企画調査委員会

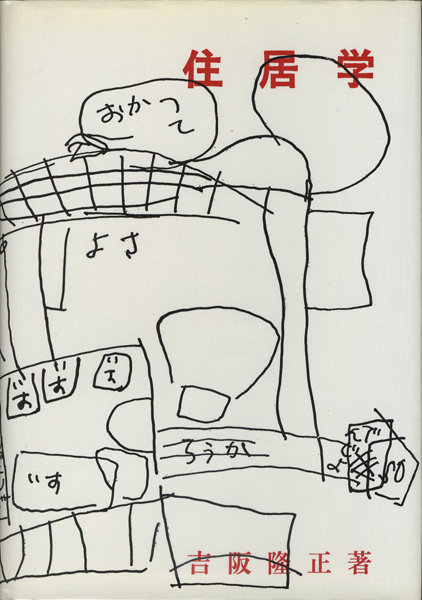

住居学

相模書房/1965年

原本は,戦後日本女子大での講義ノートをまとめた「住居学汎論」(1950年版)である。その後,吉阪はあわただしく渡仏しル・コルビュジェのもとで働き,帰国後はまた頻繁に海外に出かけ,U研究室から話題作となる建築を発表し,professor architectとして一定の地位を獲得する。

さて本書であるが,焼け跡でくらしの再建に躍起となっていた厳しい時代を背景とした「汎論」をもとに,その後15年間近代化に邁進する日本・世界の発展の中で蓄積された自らの知見を加えて上梓された。目次「心の住居」,「物としての住居」,「社会の中の住居」,「将来への課題」から分かるように,住生活や住宅,都市について,建築,都市計画,家政学,文化・文明論と,幅広い知見を独特のスピード感で展開している。

まず,「汎論」から通底しているのは「住まいを生活の中核に」というアピールである。戦後の混乱期から一転,物的な生活が急速に拡大していく社会の流れを冷静に捉えつつ,豊かに生きるには住まいを拠点とすべきと主張している。

住まいの変遷の展開には,「原型の予言・発想→その普及・発展→洗練・堕落」という動的な史観がみられるが,同時に,計画者吉阪は,堕落し崩壊していくだけでなく,時にもう一度原点に戻る回路を拓くとして,後の「生命の曼荼羅」につながる姿勢も示している。その背景には「戦地に居て,(中略)何だか自分だけは大丈夫の様な気持ちを抱き続けてきた私だから」という自身の深い戦争体験も込められているのではないか。

さらに,興味深いのは本書の末尾に新たに加えられた有形学の提唱である。「経済が独走し,技術が横暴に振る舞い,政治が横車を押して」いると当時の社会状況を見切り,一旦これらを外化し,改めて住まいから展開する生活やその延長としての都市を遡上にのせ,形を与えようとする。今日の「ブツ切れ」的生活を批判し,「環境との生態的な調和」,「人工的空間の適切な密度と規模」,「24時間を単位として住居から拡がる生活領域の形成」,「地縁的なコミュニティの形成」,そして自序の冒頭に記した「世界平和の実現」などの記述に込められた,いわゆる<すまい・くらしにまつわる一般意思>を,新たに綜合的な形としてまとめよう,と提唱している。

日本でのすまいの確保は,今日に至るまで持家主義が主流だが,経済格差の拡大,少子高齢化社会の進行とともにその矛盾が露呈している。また住環境は欧米の先進国と比していまだ低水準にある。いま一度「原点」にかえって吉阪の言葉を聞く必要があるのではないか。

紹介:東洋大学名誉教授 藤井敏信

(都市計画328号 2017年9月15日発行)